「歯がないのですが、何とかなりますか?」

不安げな様子で背中を丸めて入っていらしたのは50代男性のZさん。

歯自体は残っています。

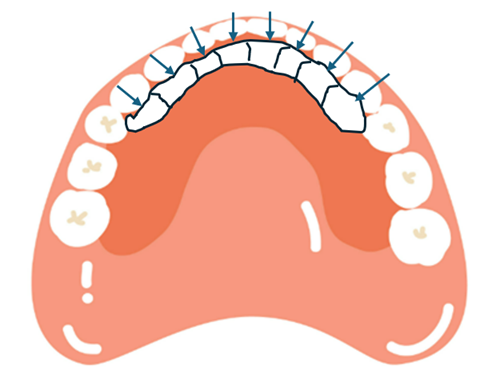

ただ上の前歯5本分が歯の根だけの状態です。

奥歯も多くが歯の根だけ。

歯の根の状態は良好。

このような良好な状態ならば、根の中に最新鋭のファイバーでできた土台を埋め込んで、かぶせものを作れば前歯の形を回復できます。

ただし作れれば…の話です。

単純に前歯を作れば良いわけではない事情がありました。

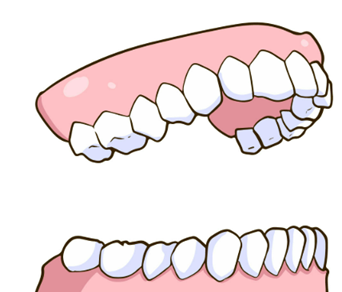

その事情とは、カチッと噛んでもらうと下の前歯が上の歯の根と完全に噛みこんでしまっていること。

つまり「物理的に」前歯のかぶせものを作るスペースがないわけです。

よく目にするトラブルで

「かぶせものが簡単に壊れた、外れた」

というものがあります。

それは今回のZさんのようにスペースがない所に無理やりかぶせものを、それも高額な自費治療でセラミックなどを入れてしまう。

そうすると自らの噛む力でかぶせものを壊してしまいます。

かぶせものなら、また作り直せばいいのですが、歯自体がグラグラ揺れてきたとか、歯の根が割れたとかが起こったら、もう歯を抜く以外の方法がなくなってしまいます。

そうならないためには、いきなり前歯を治すのではない、ひと工夫が必要です。

そのひと工夫とは奥歯です。

奥歯も失っている部分、歯の根だけの部分があります。

その奥歯を先に形を復活させることです。

そこで今回はまず、ひだり下の奥歯を失っている部分に小さな入れ歯を入れることにしました。

まず入れ歯を作るところがポイントです。

前歯のかぶせものを作るスペースを作るための入れ歯だからです。

なぜ、ひだり下奥歯部分に入れ歯を作ることにしたかというと、ひだり上の奥歯が健全だから。

ムシ歯も歯周病もない。

だから健全なひだり上の奥歯と、ひだり下奥歯の入れ歯で噛ませて咬み合わせを高くすることにしたわけです。

ところで咬み合わせを高くするのは、かなり大きな治療です。

保険治療で、痛い入れ歯も調整できます

今回のような症例は歯科の世界では、いわゆる難症例とされています。

どのくらい高くすれば良いか?

どのくらい高くできるのか?

何ミリ高くしていい、何ミリ高くできる、といったことを客観的に測る方法がないからです。

咬み合わせを変えると、とくにアゴの関節に影響を及ぼします。

人によっては顎関節症の症状が出てアゴが痛くなったり口が開かなくなったり、極端な症例では手足の痺れ、めまいなど全身に影響する不定愁訴(ふていしゅうそ)と呼ばれる症状を起こす可能性も否定できません。

だからこそ、まず「入れ歯」なのです。

入れ歯だったら咬み合わせを高くする、低くする、の調整が簡単にできます。

症状が出るなら入れ歯ですから外してしまえば症状は止まります。

そのようなことから、まず入れ歯を作って合わせました。

ひだり側奥歯だけですが咬み合わせが高くなったおかげで、奥歯でカチッと噛むと前歯は3~4ミリほどのスキマができました。

ギリギリなスキマですが、これならかぶせものを作ることができます。

もっとも、まず咬み合わせを作ったのは、ひだり側だけ。

患者さんには状況をよく説明して1週間使っていただきました。

1週間後に話をうかがうと、やっぱり最初の2~3日は違和感あったそうです。

しかしそれ以降は慣れて、ひだり側で食事もできるようになりました。

咬み合わせが決まれば後は簡単。

みぎ奥歯に金属のかぶせものを作って、みぎ側奥歯でも噛めるようにしました。

みぎ側奥歯もムシ歯が大きかったのですが、入れ歯によってスペースができたのでかぶせものを作ることができました。

とはいえみぎ奥歯のスペースもギリギリではあります。

銀歯になってしまいますが保険治療で金属のかぶせものを作りました。

・強度がある

・調整しやすい

ギリギリの状況で作るものなので長持ちするかどうかは分かりません。

だからこそ保険治療で行なう方が後から融通がききます。

奥歯のかぶせものが長持ちしない可能性は否定できません。

しかし長持ちしなかったら、かぶせものをあきらめて新たに入れ歯を作ることは簡単にできます。

これが仮に自費治療50万円のセラミックのかぶせものを入れて長持ちしなかったら、とてつもないトラブルになるはずです。

50万円のかぶせものを入れるなら10年使えて当然だからです。

しかし難症例の場合、そんな見通しは立たないに決まっています。

だから見た目は仕方ないのですが「あえて」金属冠にしました。

患者さんも納得してくださって着けた金属冠でしたが、大変調子よく両側奥歯でよく噛めるようになったと笑顔でおっしゃってくださいました。

歯が抜けても保険治療で入れ歯に増歯修理

これでようやく前歯の作製に取りかかります。

ここからはあまり説明することはありません。

一般的な白い歯の色の前歯を保険治療で作製。

ここでも保険治療を行なうことを強くお勧めします。

やはりスペースがギリギリだから。

歯の根に保険治療で出来る最新鋭のファイバーコアを用いて歯の根から伸びる土台を作りました。

かぶせものを作れるまで土台を作ると実は下の前歯と当たってしまいます。

そこで下の前歯の先端を2ミリ削って何とかかぶせものを作れるスペースを作った次第。

こんなギリギリの症例でセラミックや貴金属の作品など作ったら、これまで書いてきたようなトラブルになることは確実。

そんなギリギリな症例には、後から修理調整しやすいようにハードレジンジャケット冠(HJC)という強化プラスチックのかぶせものを使います。

色も遜色ないものができます。

「おおっ、やっぱり歯があるのはいいですね~」

とZさんはきれいな歯を見せて笑顔でおっしゃってくださいました。

今回に関連する話で、自費治療専門歯科医院に勤めていた知人から聞いた内容に背筋が寒くなる思いをしました。

それは、今回のと同じような状況で奥歯が必要であることを知人は患者さんに説明したそうです。

しかし自費治療専門なので奥歯を作るのも高額な自費治療。

すると前歯だけ作るのと比べて、奥歯と前歯を作ると金額が倍になってしまいます。

結局100万円か200万円か、という話になってしまったそう。

それで患者さんは

「いくら何でも200万円は…」

とのことで100万円で前歯だけ作ったものの、案の定あっという間に壊れてしまった。

それはそれは、とてつもないトラブルになったと言っていました。

自費治療とは何でも治る魔法の治療法なんかじゃありません。

大いに矛盾のある危険な施術と思ってください。

とくに巷の歯医者のホームページにおいてよく見られる主張で

「保険治療は安いだけ」

みたいな内容があります。

だからちゃんとした治療は保険ではなく自費治療で、という論調です。

しかしこれは近視眼的な暴論です。

なぜなら歯科以外の医科においては、ほとんどが保険治療で行なってくれるからです。

子どもがカゼ引いて近所の内科に行って

「保険の薬なんかダメです。百万円の薬にしなさい」

そんなこと言われないはずです。

保険治療は安いだけ

そんなことを医科の先生に言ったらコラーと怒られます。

とくに歯医者も削る、抜く、詰めるだけでなく、悪化しないように「管理」する概念が近ごろの保険治療において盛んに盛り込まれるようになりました。

この5年くらいの話です。

医科でも健診の重要性が増しているので歯科でも口腔機能検査、口腔機能管理という名前で保険治療で用いられています。

このように安心できる価格の最新の保険治療で当院は患者さんに貢献しています。

今回行なったZさんの歯を作る治療は14回の通院でした。費用は保険治療3割負担で総額約4万5千円でした(費用は部位や本数、症状などにより変わります)。

【関連記事】→歯を抜くことについて「Q.歯が抜けた部分がありますが入れ歯を使っていません。そのままで大丈夫でしょうか?」